換気棟は、屋根裏換気システムの1つで、屋根裏にこもりがちな湿気や熱気を外に逃がすという役割があります。

近年は、外気温の影響を受けにくい「高気密・高断熱」の住宅が注目されていますが、気密性や断熱性の高さゆえに屋根裏に熱気や湿気も閉じ込めてしまいやすいという特徴もあります。

屋根裏に湿気や熱気が溜まってしまうと建材の傷みに繋がるため、屋根裏の換気を適切に行うことは住宅の耐久性や快適さを維持する重要なポイントになります。

このページでは、換気棟の役割やメンテナンス方法について説明いたします。

換気棟とは

換気棟とは、屋根裏の換気を行うために、屋根の頂部である棟部分に取り付けられている換気システムのことです。

表面や側面に設けられた通風口から空気が抜ける構造になっているため、屋根裏にこもりがちな湿気や熱気を外に逃がして、建物が傷むのを防ぐことができます。

屋根の種類や形状に合わせた商品が各メーカーから用意されており、素材はガルバリウム鋼板製のものが現在は主流となっています。

換気棟の役割

湿気を逃がす

換気棟には、屋根裏の湿気を逃がして、結露やカビの発生を防ぐという役割があります。

屋根裏は建物の中でも熱や湿気の溜まりやすく、湿気によって屋根裏が結露してしまうと、木材の腐食やカビ・シロアリ・ダニなども発生しやすい環境になってしまいます。

特に、冬場の室内で温められた空気や湿気は、天井を通って屋根裏に伝わり、屋根裏から屋根に近づくにつれて一気に冷やされ、気体から液体に変化して結露が発生します。

そのため、換気軒を設置し湿気を外へ排出することによって、屋根裏の結露や木材へのダメージを防ぐことができます。

熱気を逃がす

夏場の炎天下には、屋根材にもよりますが屋根の表面温度は約80度もの高温になると言われています。この熱が屋根裏まで伝わることで、野地板・梁・垂木・棟木等の構造木材が乾燥し、耐久性の低下をまねきます。

また、屋根裏の温まった空気が天井から室内に伝わることで、暑さを感じたり冷房効率の低下にもつながってしまうのです。

そのため、屋根裏にこもった熱を換気棟から外へ排出し、夏場の暑さ対策や住宅の耐久性を高めるという役割も果たしています。

換気棟と併用したい2種類の換気方法

換気棟単体でも屋根裏の換気は可能ですが、吸気の換気設備を併用することで換気効率を高めることができます。

換気棟の効果を向上させるために取り入れたい換気方法としては、妻換気と軒先換気の2種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

妻換気

妻換気とは、切妻屋根や入母屋屋根などの壁面が三角形になっている妻側部分(妻壁)にガラリと呼ばれる金属部材の換気口を設置する換気方法で、横方向の風を利用して換気を行うため、風が強い地域では特に効果的です。

ただ、妻部分は風通しが良い反面、雨水が吹き込みやすく、鳥が入り込みやすいという特徴もあるため、換気口にメッシュが付いた換気フードを選ぶなどの工夫が必要です。また、屋根の形状によっては設置できない場合もあります。

軒天換気

軒天換気とは、軒天井に小さな穴が均一に開いた有孔ボードや専用換気部材を設置する換気方法で、換気棟や妻換気に比べて雨水の吹き込みが少なく設置費が安価なため、多くの住宅に採用されている換気設備です。

ただ、軒天換気は吸気を目的に設置されることが一般的なため、排気を目的とした換気設備と併用していない場合は、屋根裏の換気を効率的に行うことができないという点に注意が必要です。

換気棟の設置方法

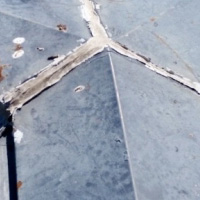

換気棟を設置するためには、屋根に穴を開ける必要があるため、しっかりと雨仕舞を行う必要があります。

万が一、雨仕舞いや設置作業で不備が生じた場合には、雨漏りを引き起こしてしまう可能性もあるので、設置を依頼する際には、施工実績の豊富な業者に依頼することが大切です。

換気棟の作業手順は以下の通りです。

1.既存の棟板金の撤去

まずは、屋根棟部分に設置されている棟板金と貫板を取り外します。

2.屋根裏の換気口の開口

棟板金と貫板を取り外したら、換気棟の必要寸法に合わせて防水紙と野地板に穴を開けます。

3.換気棟の設置

メーカーの仕様に沿って、捨水切りやガラリ、貫板、結露防止シート、換気棟本体などを順番に取り付けます。

この時、施工に不備が生じてしまうと雨漏りのリスクが一気に高まるため、適切な位置と角度を考慮しながら換気棟をしっかりと屋根に固定します。

4.換気棟の防水処理

棟板金や換気棟の取り合いなどから雨水が侵入しないよう、防水テープやシーリング材でしっかりと防水処理したら作業完了です。

換気棟の必要個数と費用

換気棟の必要個数を義務付ける法律はありませんが、住宅金融支援機構においてフラット35の融資条件やその他の助成金や補助金を申請するための必須条件になっている場合も少なくありません。

また、屋根裏の換気を効率良くおこなうためにも屋根の形状や屋根裏の面積、換気棟の種類などを考慮しながら適切な個数を設置する必要があります。

ここでは、住宅金融支援機構の技術基準をもとにした棟換気必要数の計算方法についてご紹介します。

有効換気面積について

住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書では、屋根裏換気の有効換気面積について次のように定めています。

・給気孔:天井面積に対して1/900以上

・排気孔:天井面積に対して1/1600以上

換気棟は、排気孔に該当するため天井面積に対して1/1600以上の開口部が必要ということになります。また、換気棟はタイプごとの有効開口面積は以下の通りです。

| 換気棟のタイプ | 有効開口面積 |

|---|---|

| S型換気棟0.5P | 90㎠ |

| S型換気棟1P | 170㎠ |

| S型換気棟2P | 340㎠ |

必要個数の計算方法

天井面積が100㎡だった場合にS型換気0.5PとS型換気1Pを使用した場合の計算方法は以下の通りです。また、天井面積は平面図でも確認することが出来ます。

換気棟の費用

換気棟の設置費用は、長さや仕様によって異なりますが、1箇所あたり25,000円〜が相場となっています。そのため、換気棟が2個必要な場合は50,000円~、4個必要な場合は100,000円〜が相場となります。

換気棟のメンテナンス方法

換気棟は屋根の最頂部に設置されているため、住宅の中でも雨や風、太陽光などの影響を受けやすい場所です。

経年劣化などによって穴あきなどの不具合が生じてしまうと、雨漏りが発生してしまう恐れがあるため定期的にメンテナンスを行う必要があります。

換気棟のメンテナンス方法としては主に以下の3つが挙げられます。

釘・ビスの固定

日中太陽に晒されて高温状態になった板金は、夜になって気温が下がることで熱さで膨張した板金が冷えて収縮します。膨張と収縮を繰り返すことによって、板金を固定している釘が自然に浮き上がってきてしまうことがあります。

この釘の浮きをそのまま放置してしまうと、板金がしっかりと固定できずに板金自体も浮いてしまう恐れがあり、浮いた隙間から雨漏りが発生したり、強風によって板金が飛ばされてしまう危険があるので注意が必要です。

そのため、定期的にしっかりと点検を行い、釘やビスの締め直しをすることが大切です。

シーリング材の補修

換気棟の取り合いなどの隙間を埋めるために使用されているシーリング材も経年劣化によって伸縮性を失い固くなることで、肉痩せや亀裂によってできた隙間から雨水が浸入してしまう恐れがあるので注意が必要です。

シーリング材の耐用年数は5〜10年程なので、定期的に点検を行い雨水が入り込まないよう補修を行うことが大切です。

塗膜保護

換気棟の素材は、ガルバリウム鋼板製のものが現在は主流で、ガルバリウム鋼板には錆びにくく耐久性が高いという特徴があります。

ただ、全くサビないというわけではないので、定期的にメンテナンスを行い、錆止めを塗装し直す必要があります。サビをそのまま放置してしまうと、サビによって腐食が進行して穴が開きやすくなってしまいます。

穴が開いてしまうと、そこから雨水が侵入して雨漏りに発展する恐れもあるので注意が必要です。

まとめ

換気棟とは、屋根の最頂部に取り付けらる換気システムのことで、屋根裏の熱気や湿気を外に逃がして建物の耐久性や室内の快適性を維持するという役割があります。

換気棟単体でも十分効果はありますが、吸気の換気設備を併用することで換気効率を高めることができるため、妻換気や軒先換気とセットで取り入れるのがオススメです。

また、換気棟は、屋根に穴を開けて設置するため、経年劣化などによって不具合が生じると雨漏りにつながる恐れもあるので、定期的な点検とメンテナンスが重要です。

自分で屋根に登って状況を確認するのは危険なので、7~10年を目安に専門の業者に調査してもらうようにしましょう。

お気軽に

お気軽に 満足度96.0%!

満足度96.0%!